La violence conjugale au Maroc, témoignage et chiffres

Majdouline Laaouina

« Il venait chaque soir m’attraper par les cheveux, me traîner par terre et me donner des coups de pied au ventre ! J’ai décidé après de me couper les cheveux au point de ressembler à un garçon car je ne pouvais plus me les brosser et j’avais peur de ressentir une autre fois la même douleur. » Sara (le prénom a été modifié), fraîchement divorcée, raconte son quotidien avec un homme violent et son combat pour fuir avec ses trois enfants.

La violence conjugale, calamité sociale, est aujourd’hui reconnue et de récentes enquêtes marocaines[1], tel que celle du HCP réalisée en 2019, attestent de son ampleur. Ces violences peuvent être verbales, psychologiques, financières mais aussi physiques avec blessures et sévices sexuels pouvant aller jusqu’au viol et au meurtre, ou même conduire les victimes au suicide ou à l’homicide.

À l’aube de la nouvelle Moudawana, à Casablanca, Sara, jeune femme issue du milieu rural en quête de travail, rencontre Ali, vendeur ambulant de légumes. Après quelques rapports sexuels consentis, elle découvre quelques changements au niveau de son corps. Une nausée accompagne ses matinées. « Mon ventre commençait à grossir et il fallait consulter pour avoir le cœur net. Après des analyses, j’appris que j’étais enceinte de trois mois et que je devais retrouver Ali. »

Sans nouvelles de lui, elle comprend que Ali n’assumerait pas ses responsabilités et qu’elle devrait tout gérer seule. Son premier réflexe est de chercher un moyen d’avorter, chose quasi impossible car hormis le caractère illégal de l’interruption volontaire de grossesse au Maroc, elle n’en a pas les moyens. « Quand je suis tombée enceinte, il a arrêté de me parler et a évité de me voir. Je lui ai demandé une aide financière afin d’avorter mais il était contre l’idée et utilisait la religion comme argument. »

Au Maroc, les relations extraconjugales sont passibles de prison ferme et l’avortement est interdit. 50 000 naissances hors mariage sont enregistrées chaque année. Et par crainte des autorités, mais aussi par peur des représailles de leur propre famille, beaucoup de jeunes mères finissent par se débarrasser de leur enfant. Il était trop tard pour Sara, elle trouve conseil et refuge chez certaines associations qui réussissent à lui trouver des solutions pour la suivre médicalement et administrativement.

« Je n’avais pas le choix, j’étais obligée de mener à terme cette grossesse non planifiée. Je me suis dirigée vers l’association INSAF, qui m’a accompagnée pendant l’accouchement et même six mois après avoir donné naissance à mon enfant. J’ai également bénéficié d’une formation en couture, ce qui m’a permis de trouver du travail dans une usine par la suite. »

Après son accouchement, Ali se manifeste dans la vie de Sara, elle réussit à réunir la paperasse administrative afin qu’ils se marient. L’avenir semble idyllique mais ce n’est que le début d’un tout autre calvaire.

« Avant de contracter notre mariage, Ali a été incarcéré pendant presque deux ans pour vol. Sa libération a été le commencement des violences physiques à mon encontre. Après son retour à la maison, il ne m’aidait pas du tout, bien au contraire ! Car je devais lui donner de l’argent, tout en sachant que la petite somme que j’arrivais à récolter suite à des petits boulots me permettait à peine de payer le loyer, la garderie de mon enfant et de quoi manger. Plusieurs fois, étant soul et drogué, il rentrait tard pendant la nuit et m’obligeait à avoir des relations sexuelles. Durant le huitième mois de ma deuxième grossesse, il m’a soulevé les jambes et m’a donné des coups de pied aux fesses.

Le divorce de Sara coïncide avec une opération chirurgicale, qui l’empêche actuellement de travailler. Son ex-mari, chômeur depuis plus d’une décennie ne lui verse pas la pension alimentaire prononcée par le juge. Sara se contente des quelques miettes qu’il lui donne de temps en temps. « Il me donne en moyenne 70 dirhams par mois ! La plupart du temps, je n’ai même pas de quoi acheter du pain. »

Quelques mois après son divorce, Sara attend maintenant le versement de la pension alimentaire au profit de femmes divorcées démunies et à leurs enfants dans le cadre des ressources mobilisées dans le cadre du fonds de l’entraide familiale. Ce versement ne dépassera pas les 1 500 dirhams, ce qui lui permettra juste à elle et à ses enfants de quoi vivre et payer le loyer de la pièce où elle habite.

Une loi trop peu connue

Les premiers résultats de l’enquête 2019 du HCP montrent que sur 13,4 millions de femmes âgées de 15 à 74 ans, plus de 7,6 millions ont subi au moins un acte de violence, tous contextes et toutes formes confondus, durant les douze mois précédant l’enquête, soit 57 % de la population féminine.[2]

Dans le contexte conjugal, la pauvreté et les conflits d’intérêt matériel sont perçus comme principales causes de la violence par 55 % des femmes et par 74 % des hommes, indique le HCP dans un communiqué publié le 9 décembre 2019 à l’occasion de la campagne nationale et internationale de mobilisation pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes.

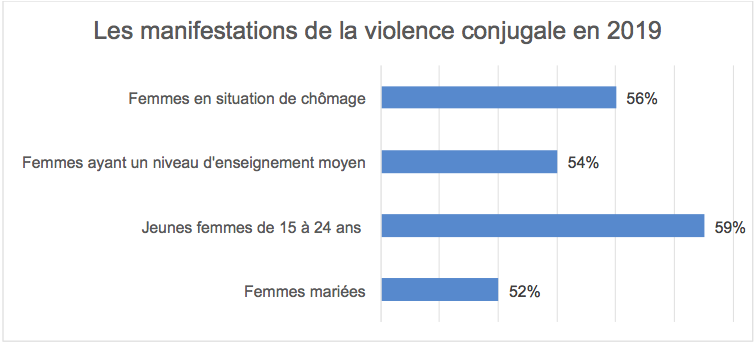

En 2019, 46 % des femmes – à savoir 5,3 millions – âgées de 15 à 74 ans sont victimes de violence conjugale ; cette dernière est perpétrée soit par un mari, un ex-mari, un fiancé ou un partenaire intime. Parmi ces femmes, les jeunes – entre 15 et 24 ans – représentent le taux le plus élevé, à savoir 59 %[3].

En 2019, 46 % des femmes – à savoir 5,3 millions – âgées de 15 à 74 ans sont victimes de violence conjugale ; cette dernière est perpétrée soit par un mari, un ex-mari, un fiancé ou un partenaire intime. Parmi ces femmes, les jeunes – entre 15 et 24 ans – représentent le taux le plus élevé, à savoir 59 %[3].

Plus de 58 % des femmes et 57 % des hommes affirment ne pas être au courant de l’existence de la loi 103-13 relative à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes. Ce pourcentage est plus élevé dans le monde rural. Parmi les personnes connaissant cette loi, 45 % des femmes et 31 % des hommes considèrent qu’elle est insuffisante pour garantir la protection des femmes contre la violence[4]. Selon les associations féministes, ladite loi n’a pas permis d’améliorer la prise en charge des victimes ni de mettre en place des dispositifs de prévention. « Nous avions de grandes ambitions au moment de l’élaboration de cette loi. Elle a été une grande déception. La société civile n’a pas été consultée, alors que les associations sont les seules à offrir des services d’écoute et d’hébergement, qui ne sont pas assurés par l’État », déplore Sabrina El Maalem, responsable de projets de l’association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (AMVEF)[5].

Par ailleurs, 62 % des femmes sont au courant de l’existence des associations d’assistance et d’hébergement des femmes victimes de violence et de leurs enfants ; mais seulement 41 % des femmes le sont pour les cellules d’accueil relevant des institutions publiques. Toutes caractéristiques confondues, les femmes sont mieux informées sur les associations non gouvernementales que sur les structures étatiques dédiées au soutien et à la protection des femmes victimes de violence[6].

Domestic Violence in Morocco: Testimonies and Numbers

English translation by Anna Mitchell

“He would come every night and grab me by my hair, drag me across the floor and kick me in the stomach! I finally decided to cut my hair so that it looked like a boy’s because I couldn’t brush it anymore and I was afraid of feeling that pain again.” Sara (her name has been changed for privacy), newly divorced, tells of her life with an abuser and her struggle to flee with her three children.

Domestic violence is no w widely recognized as a social crisis. Recent studies in Morocco––like a 2019 study by the High Commission for Planning (HCP)––testify to the severity of the problem. The abuse can be verbal, psychological, financial as well as physical, with beatings and sexual abuse which can be as extreme as rape and murder. Otherwise, the abuse may lead a victim to kill herself or her abuser.

At the dawn of the new Moudawana (Family Code) in Casablanca, Sara, a young woman from a rural town looking for work, met Ali, a traveling vegetable vendor. After having consensual sex a few times, she noticed that her body had started to change. She felt nauseous in the mornings. “My belly started to grow and I had to see a doctor just to ease my mind. After an exam, I learned that I had been pregnant for three months and that I had to find Ali.”

With no news from him, she understood that Ali would not take on his responsibilities and that she would have to make it on her own. Her first instinct was to get an abortion, which was nearly impossible because––in addition to it being illegal in Morocco to interrupt a pregnancy––she didn’t have the money. “When I got pregnant, he stopped talking to me and avoided seeing me. I asked him for financial help so I could get an abortion, but he was against the idea and used religion as his argument.”

In Morocco, sex outside of marriage is punishable by prison time and abortion is forbidden. Fifty thousand births out of wedlock are registered each year. And out of fear of the authorities or rejection from their own families, many young mothers end up giving their children away. It was too late for Sara. She found refuge and guidance at a few nonprofits which were able to support her medically and administratively.

“I didn’t have a choice, I had to carry this unintended pregnancy out to the end. I brought myself to the INSAF organization, which stayed with me through the delivery and even six months after I gave birth to my baby. They also helped me learn to sew, which allowed me to get a job in a factory.”

After the birth, Ali showed up again in Sara’s life and she succeeded in getting the necessary paperwork so that they could marry. The future seemed idyllic. But it was only the beginning of an entirely different path.

“Before we got married, Ali was incarcerated for almost two years for stealing. His release marked the start of the physical violence against me. When he came back to the house, he didn’t help out at all, in fact the opposite! I had to give him the money, knowing that the small sum I was making off of odd jobs barely covered our housing, childcare, and food. Many times, drunk and high, he came home late at night and forced me to have sex with him. During the eight month of my second pregnancy, he lifted my legs and kicked me in the buttocks.”

Sara’s divorce coincided with a surgery that now prohibits her from working. Her ex-husband, unemployed for over a decade, does not give her the food stipend awarded to her by the judge. Sara makes do with the scraps he gives her every once in a while. “He gives me an average of 70 dirhams per month! Most of the time, I don’t even have enough to buy bread.”

A few months after her divorce, Sara is now waiting to be given the food stipend for divorced women and their children living in poverty, as a resource from family mutual aid funds. The money will not exceed 1,500 dirhams, which would allow her and her children enough to get by and pay the rent for the room where they live.

A Little Known Law

The early results of the HCP’s 2019 study show that out of 13.4 million women ages 15 to 74, more than 7.6 million had experienced at least one type of violence, in all contexts and forms, during the 12 months preceding the study. That equates to 57% of the female population.

In the context of households, 55% of women and 74% of men believe that poverty and conflicts over material resources are the primary causes of violence, as the HCP indicated in a press release published December 9, 2019 in concurrence with a national and international campaign to end violence against women.

In 2019, 46% of women––5.3 million––between the ages of 15 and 75 were victims of intimate partner violence, perpetrated by a husband, ex-husband, fiancé or other intimate partner. Among these women, the youngest––ages 15 to 24––represent the highest percentage, at 59%.

Over 58% of women and 57% of men say they are not aware of the existence of Law 103-13 with measures on violence against women. The percentage is even higher in rural areas. Among those who do know of the law, 45% of women and 31% of men think it is insufficient to protect women from violence. According to feminist nonprofits, this law did not improve the reporting or care process for women who have been victims of violence, nor did it put in place strong prevention measures. “We had high hopes when this law was being written. It was a huge disappointment. Civil society was not consulted, even though nonprofits are the ones who offer hotlines and shelters, which are not provided by the State,” laments Sabrina El Maalem, project leader at the Moroccan Association for Combatting Violence Against Women (AMVEF).

Otherwise, 62% of women are informed on the existence of aid organizations and shelters for women victims or survivors of violence and their children. But only 41% of women are aware of such services in public institutions. Overall, women are better informed on non-governmental organizations that the state structures dedicated to the support and protection of women victims of violence.

[1] Maaroufi, Youssef. s. d. « Communiqué du Haut-Commissariat au Plan à l’occasion de la campagne nationale et internationale de mobilisation pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes ». Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc. Consulté le 21 janvier 2020.

[5] La Croix. 2019. « Au Maroc, la majorité des femmes sont victimes de violences », 19 mai 2019.

[6]Op cit, Communiqué du Haut-Commissariat au Plan à l’occasion de la campagne nationale et internationale de mobilisation pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes ».